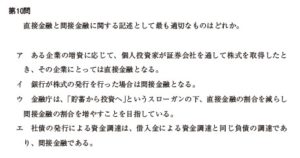

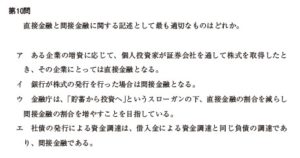

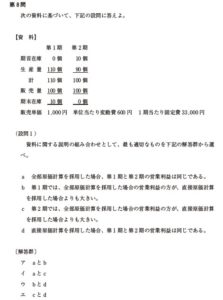

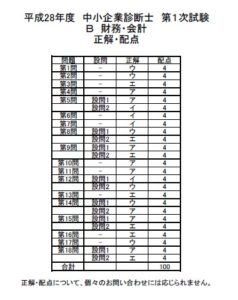

第10問

直接金融と間接金融に関する記述として最も適切なものはどれか。

ア ある企象の増資に応じて、個人投資家が証券会社を通して株式を取得したとき、その企業にとっては直接金融となる。

イ 銀行が株式の発行を行った場合は間接金融となる。

ウ 金融庁は、「貯蓄から投資へ」というスローガンの下、直接金融の割合を減らし間接金融の割合を増やすことを目指している。

エ 社債の発行による資金調達は、借入金による資金調達と同じ負債の調達であり、間接金融である。

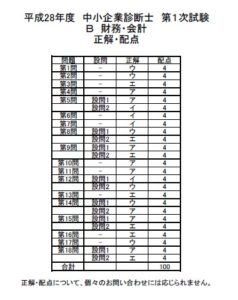

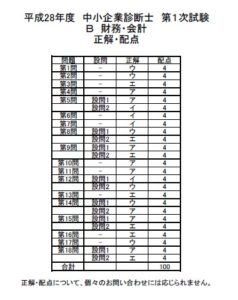

第10問 ア

直接金融と間接金融に関する問題である。 テキストの基本的な知識で解答できるので、 必ず正解したい。

直接金融とは企業が資金提供者 (投資家)から直接、資金を調達する方法である。 た とえば、株式発行や社債発行などがある。

一方、間接金融には資金調達を行う企業と資金提供者 (預金者) に直接的な関係がな い。 たとえば、銀行等の金融機関からの借入れにより、資金を調達する場合である。

ア 最も適切である。 増資とは、資本金を増やすことである。 資本金を増やすには、 新た に株式を発行する必要がある。 それと引き換えに、企業は投資家から直接、資金を受け 取るので、 直接金融となる。 証券会社は株式発行に関して、 個人投資家と企業との仲介 を行っているにすぎないので、間接金融には当たらない。 イ

不適切である。 銀行が自社の株式を発行した場合には、資金提供者 (投資家)から銀 行が直接、資金を調達しているので、直接金融となる。

は、 「貯蓄から投資へ」というスローガンの下、間接金融の割 合を減らし、 直接金融の割合を増やすことを目指している。たとえば、ベンチャー企業 の場合

ウ不適切である。 金融庁

、資金需要は大きいが信用力はないため、銀行から借入れを行うのが難しい。 こ のようなとき、直接金融により資金調達する機会が増えれば、投資家からペンチャー企 業へスムーズに資金が流れるため、経済全体が活性化すると考えられる。 エ 不適切である。 社債の発行は、資金提供者(債権者)から直接、資金を調達する方法 なので、直接金融となる。

ココが入る!!」

本国では、資金調達の方法が問われている。 以下のように整理できるので、 確実に押 さえておきたい。

資金調達方法の区分

企業間信用 —— 劉掛金,支払短期借入金 外部金融 間接金融 長期借入金 社債発行 直接金融 株式発行 内部留保 內部金融——自己金融 減伍價却

手形

過去類出問題

平成24年度 第15周 平成23年度 第14周

他人資本

自己資本

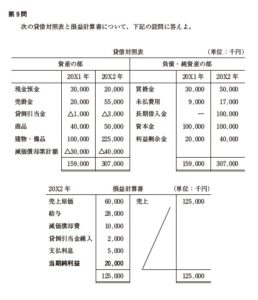

第9問

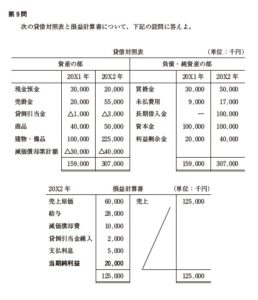

次の貸借対照表と損益計算書について、下記の設問に答えよ。

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部 負債・純資産の部

20×1年 20X2年 20X1年 20×2年

現金預金30.000 20.000 買掛金30.000 9.000

売掛金20.000 55.000 未払費用100.000 20.000

貸倒引当金△1.000 △3.000 長期借入金50.000 17.000

商品40.000 50.000 資本金100.000 100.000

建物・備品100.000 225.000 利益剰余金 20.000 40.000

減価償却累計額△30.000 △40.000

159.000 307.000 159.000 307.000

20×2年損益計算書

売上原価60.000

給与28.000

減価償却費10.000

貸倒引当金繰入2.000

支払利息5.000

当期純利益20,000

125.000

-

売上125.000

(単位:千円)

125.000

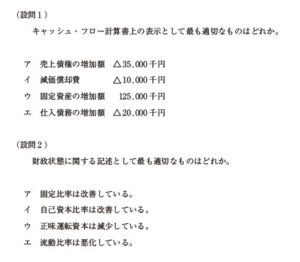

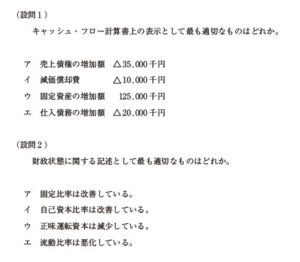

(設問1)

キャッシュ・フロー計算書上の表示として最も適切なものはどれか。

ア 売上債権の増加額△35.000千円

イ 減価償却費 △10.000千円

ウ 固定資産の増加額 125.000千円

エ 仕入債務の増加額△20.000千円

(設問2)

財政状態に関する記述として最も適切なものはどれか。

ア 固定比率は改善している。

イ 自己資本比率は改善している。

ウ 正味運転資本は減少している。

エ 流動比率は悪化している。

キャッシュフロー計算書に関する問題であ る。 基本かつ頻出

<開法の流れ)

論点なので、確実に正解したい。 選択肢ア、イ、工は、営業活動によるキャッ シュフローを間接法で計算するときの表示順 目である。 間接法の場合、 税引前当期純利益か らスタートして、各種の調整を加え、営業活動 によるキャッシュ・フローを求める。 したがっ て右図のように、 利益よりもキャッシュのほう が大きくなる項目は「+調整項目」、 キャッシュ のほうが小さくなる項目は「一調整項目」 (△表 示)となる。

税引前当期純利益

xxx

キャッシュ

営業 CF

第9問 (1) ア

+調整

税引前当期純利益

利益

キャッシュ

営業 CF A

また、選択肢ウは、投資活動によるキャッシュ・フローの表示項目である。 基本的に、 資産の増加は支出 (キャッシュの減少) をともなうことが理解できていれば、難しくは

ア 最も適切である。 売上債権が35,000千円増加しているということは、売上高のうち 35,000千円についてはまったく入金がないことを示している。 つまり、 利益は 35,000 千円増えたものの、 キャッシュは1円も増えていない。 利益よりもキャッシュのほうが 小さくなるため、これは調整項目である。 したがって、 「売上債権の増加額 △ 35,000」 と表示する。

イ不適切である。 減価償却費は非現金支出費用 (非資金損益項目) である。したがって、 減価償却費 10,000千円は利益を10,000千円減少させるものの、 キャッシュはまったく 減少しない。 利益よりもキャッシュのほうが大きくなるため、これは+調整項目である。 よって、 「減価償却費 10,000」 と表示する。

ウ不適切である。 機械設備を購入した場合のように、 固定資産が増加すればキャッシュ は減少する。したがって、 これは一調整項目であり、「固定資産の増加額 △125,000」

エ 不適切である。 仕入債務が 20,000 千円増加しているということは、 当期商品仕入高 のうち 20,000千円についてはまったく支払っていないことを示している。 つまり売 上原価の計算を通して、利益は20,000千円減少する可能性があるが、 キャッシュはまっ たく減少していない。 利益よりもキャッシュのほうが大きくなるため、これは+調整 目である。したがって、「仕入債務の増加 20,000」 と表示する。 (設問2) エ

安全性分析および正味運転資本に関する問題である。 こちらも基本なので、 確実に正 解しよう。

各指標の計算値は、次のようにまとめられる。

2011年 20X2 ア 固定比率 (%) 225.000-40,000 x 100 100,000-30,000 不適切で 100,000 +20,000 58.33 (%) ある 固定資産 自己資本 100,000+40,000 x 100 132.14 (%) イ 自己資本比率 (%) 100,000+20.000 100.000+40,000 307,000 * 100 不適切で 159,000 自己資本 「総資本 x 100 75.47 (%) → 45.60 (%) 悪化している ウ 正味運転資本 122,000 67.000 不適切で 89,000-39,000 50,000 (千円) 55,000 (FPI) =流動資産一流動負債 増加している Ⅰ 流動比率 (%) [最も適切 89,000 122,000 x100 228.21 (%) 39,000 67,000 悪化している 30,000+20,000-1,000 20,000+ 55,000 - 3,000 +40,000 89,000 +50.000= 122,000 30,000+ 9,000 - 39,000 50,000+ 17,000 = 67,000 x 100 である x 100 悪化している X100 x 100 182.09(%)

よって、エが正解である。

ココが出る!!!

キャッシュ・フローは1次試験・2次試験共通の頻出論点である。 特に、資産負債 の増減とキャッシュ・フローの関係については、 確実に押さえたい。

資産の増加→キャッシュの減少 負債の増加→キャッシュの増加

資産の減少→キャッシュの増加 負債の減少→キャッシュの減少

過去類出問題

第9問、第11問 (設問1) 第9問、 第10間 第5問、 第12問 第14問 第17問 (設問1) 第9問 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度 平成23年度

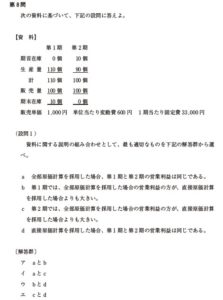

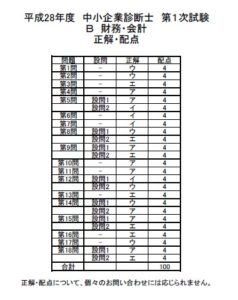

第8問

次の資科に基づいて、下記の設問に答えよ。

【資科】

第1期 第2期

期首在庫 0個 10個

生産量 110個 90個

計 110個

販売量 100個 100個

期末在庫 10個 0個

販売単価 1.000円

単位当たり変動費600円 1期当たり固定費33.000円

(設問1)

資料に関する説明の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a 全部原価計算を採用した場合、第1期と第2期の営業利益は同じである。

b 第1期では、全部原価計算を採用した場合の営業利益の方が、直接原価計算を採用した場合よりも大きい。

c 第2期では、全部原価計算を採用した場合の営業利益の方が、直接原価計算を採用した場合よりも大きい。

d 直接原価計算を採用した場合、第1期と第2期の営業利益は同じである。

〔解答群〕

ア aとb

イ aとc

ウ bとd

ェ cとd

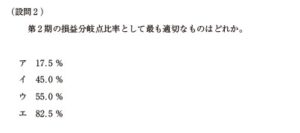

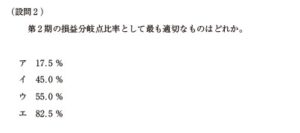

(設問2)

第2期の損益分岐点比率として最も適切なものはどれか。

ア 17.5%

イ 45.0%

ウ 55.0%

エ 82.5%

直接原価計算と損益分岐点分析 (CVP分析) に関する問題である。

まず、 全部原価計算と直接原価計算の違いを簡単に確認しよう。

全部原価計算 製造原価の全部を製品単位で集計する 直接原価計算 変動製造原価のみを製品単位で集計し、 固定費は全額発生時の費用と する

第8問

全部原価計算による営業利益と直接原価計算による営業利益を比較する問題である。 難しいが、時間をかけて計算すれば正解できる。 今後も出題される可能性があるので、 得点できるようにしておきたい。

したがって、異なるのは固定費の取扱いである。 これに基づき、各営業利益を計算す ると下記のようになる。

直接原質計算 2 第1期 第2期 売上高 100,000 100,000 売土原舊 90,000 196,000 克上原圖 |固定費 |營業利益 10,000 4,000 營業利益 100,000 100,000 60,000 60,000 33,000 ,000 7,000 7.000

*各期の売上高:1,000×100個100,000 《PT》 亮上原價:下記术 夕工回在参

《全部原新計算-第1 期)

期首在車 0 販売量 100 当期投入 1600×130 -66100 生產量: 固定費 110 33,000 90,000 10 90000 期末在東 110 10 M 99,000x -9,000 110

《全部原舊計算,第2期》

期首在車 9,000 600×50 M -54,000 33.000 期首在車 10個 90個 100 044 9,000--87,000 =56,000

財務・会計

(直接原価計算・第1期>

当期投入 ・変動費 600×110 66,000 期首在庫 0個 0+66,000-66,000 100 M 66,000× 100 110 個 <- 60.000 66,000x 10 S 6,000 売上原価 110 110

〈直接原価計算・第2期 〉

6,000 販売量 6,000+54,000 10 M 100個 -60,000 「変動費 600×90 -54,000 生産量 90 |期末在庫 10個

不適切である。 全部原価計算を採用した場合、第1期の営業利益は10,000円だが、 第2期は4,000円である。

b 適切である。 第1期では、 全部原価計算を採用した場合の営業利益が10,000円 直 接原価計算を採用した場合の営業利益が7,000円となり、前者のほう

が大きい。 c不適切である。 第2

期では、 全部原価計算を採用した

場合の営業利益が 4,000円、直 接原価計算を採用した場合の営業利益が7,000円となり、後者のほうが大きい。 d適切である。 直接原価計算を採用した場合、 第1期・第2期とも営業利益は7,000円 となる。

よって、 正解はウである

解テク

各営業利益は次のような関係にある。 これを頭に入れておくと、早く解答できる。

全部原価計算の営業利益=直接原価計算の営業利益 +期末在庫に含まれる固定製造原価 一期首在庫に含まれる固定製造原価

〈第1〉

10個

期末在庫に含まれる固定製造原価=33,000 x

3,000 (PT)

期首在庫に含まれる固定製造原価0

よって、 下記のとおりに表せる。

110

全部原価計算の営業利益 = 直接原価計算の営業利益 +3,000-0

=直接原価計算の営業利益 +3,000

全部原価計算の営業利益>直接原価計算の営業利益

<第2期>

「期末在庫に含まれる固定製造原価=33,000×

0個

90 個

期首在庫に含まれる固定製造原価=第1期末在庫に含まれる固定製造原価 = 3,000 (PH)

よって、 下記のとおりに表せる。 全部原価計算の営業利益=直接原価計算の営業利益 +0 -3,000 直接原価計算の営業利益 3,000 全部原価計算の営業利益<直接原価計算の営業利益 設問2="設問2" エ="エ" 損益分岐点比率を計算させる問題である="損益分岐点比率を計算させる問題である" 基本的な知識で解答できるので必ず正解="基本的な知識で解答できるので必ず正解" したい="したい" 損益分岐点比率="損益分岐点比率" _="_" 損益分岐点売上高="損益分岐点売上高" x="x" _100="_100" 売上高="売上高" 固定費="固定費" 損益分岐点売上高円="1" 変動費率="変動費率" 限界利益率="限界利益率" 最初に="最初に" 損益分岐点売上高を求める="損益分岐点売上高を求める" _33000="_33000" _1-0.6="_1-0.6" _82500="_82500" pt="pt" 変動費="変動費" _600="_600" _0.6="_0.6" _1.000="_1.000" これを損益分岐点比率の公式に当てはめるとaztec_cursor="これを損益分岐点比率の公式に当てはめるとaztec_cursor">

(設問2) エ

損益分岐点比率を計算させる問題である。 基本的な知識で解答できるので、必ず正解 したい。

損益分岐点比率 (%) 損益分岐点売上高 x 100 売上高 固定費 損益分岐点売上高(円) = 1 変動費率 限界利益率

最初に、 損益分岐点売上高を求める。

損益分岐点売上高 33,000

1-0.6

82,500 (PT)

※変動費 600

0.6

1.000